Queerdar #2 – Warum ich mich bei Bewerbungen direkt als lesbisch oute – von Lena Deser

Plötzlich sehe ich im deutschen Fernsehen lesbisches Begehren und RTL erklärt, was queer, nicht-binär und trans bedeutet – meine Freundinnen und ich, wir können es kaum glauben! Ist damit jetzt endlich alles gut? Können wir den Kampf um die Sichtbarkeit lesbischer und queerer Frauen, gegen Homo- und Transfeindlichkeit beenden?

Jedenfalls wollen das, so meine Erfahrung, viele heterosexuelle Menschen gerne glauben. Heterosexuelle Freund:innen, Kolleg:innen oder Familienangehörige denken beispielsweise, dass ein Coming-out doch heute keine große Sache mehr sei, dass es nicht mehr nötig sei. Nach dem Motto: „Ist mir doch egal, wen du liebst!“ Und überhaupt: „Ist das nicht deine Privatsache, mit wem du schläfst?“

Privatsache. Das ist laut Wiktionary eine Angelegenheit, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist und niemanden etwas angeht. Aber Moment mal: Wieso soll meine sexuelle Orientierung etwas sein, das niemanden etwas angeht?

Die großartige lesbische Kolumnistin Arwa Mahdawi beschrieb kürzlich in einem Artikel für den Guardian eine Szene, die wohl nicht nur mir, sondern vielen LGBTIQ+ Menschen sehr bekannt vorkommt: Zu Beginn ihrer Karriere machte ein Kollege eine homofeindliche Bemerkung über sie. Sie ging zur Personalabteilung, um sich zu beschweren, und machte Vorschläge, was das Unternehmen tun könne, um ein einladender Ort für LGBTIQ+ Mitarbeiter:innen zu werden. Die Antwort aus der Personalabteilung: „Nicht jeder möchte sein Privatleben oder seine Politik ins Büro bringen.“

Genau diese Antwort bringt den heteronormativen Doppelstandard auf den Punkt: Der Wunsch nach Respekt und Anerkennung von einer lesbischen Mitarbeiterin ist zu privat, zu politisch – Familienfotos vom Ehemann auf dem Schreibtisch der freundlich lächelnden Personalerin sind es nicht.

Wie häufig habe ich schon erlebt, dass der heterosexuelle Kollege vom Wochenendausflug mit Frau und Kind erzählt, während ich irgendwas vom Wetter stottere. Meine Beziehung mit einer Frau eignet sich in vielen Kontexten nicht gerade als Smalltalk-Thema, um ein persönliches Verhältnis zu Kunden aufzubauen oder das Vertrauen beim Elternabend an einer Grundschule zu gewinnen. Während ich also vom Wetter rede, um für etwas lockere Stimmung zu sorgen, erzählt meine Kollegin von ihrem Mann, der gerade ihre Kinder „babysittet“, und erntet dafür anerkennende Blicke.

„Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle Orientierung für irrelevant, weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann“, schreibt die Publizistin Carolin Emcke in ihrem Buch „Wie wir begehren“. Ich glaube außerdem: Viele heterosexuelle Menschen wollen, dass wir unsere Homosexualität für uns behalten, weil sie damit nicht umgehen können.

44 Prozent der deutschen Bevölkerung finden laut einer Befragung der Antidiskriminierungsstelle im Jahr 2017, „Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen.“ Unser queeres Begehren löst Unwohlsein aus, konfrontiert mit der eigenen, internalisierten Homofeindlichkeit, stellt das eigene Begehren in Frage und entlarvt die hochgehaltene „Toleranz“, an die viele in Deutschland so gerne glauben wollen.

Zuletzt konnte man das erst kürzlich während der Fußball-EM beobachten: Im Spiel Deutschland gegen Ungarn wollten die Münchner den Austragungsort, ihre Allianz-Arena, in Regenbogenfarben beleuchten, als „Zeichen der Toleranz und Vielfalt“, als geschickte Kritik gegen die ungarische Regierung, die ihre ohnehin schon homofeindlichen Gesetze vor Kurzem nochmals verschärft hat. Die UEFA verbot die Idee – und eine Welle von Solidaritätsbekundungen gegenüber der LGBTIQ+-Community brach los. Regenbogenfähnchen, Regenbogenbanner in Profilbildern, Regenbogen-Filter auf Instagram; auf einmal schien niemand in Deutschland mehr ein Problem mit Homosexualität zu haben.

Genau das ist die Ambivalenz, mit der wir als queere Menschen ständig umgehen müssen: Einerseits sollen wir unsere Homosexualität für uns behalten, andererseits soll Homofeindlichkeit in Deutschland angeblich kein Problem mehr sein.

Es ist meine Privatsache, ob, wie und mit wem ich Sex habe. Dass ich lesbisch bin, ist es nicht. Denn Sex und Sexualität sind nicht das Gleiche. Sexualität beschreibt so viel mehr als bloß sexuelle Handlungen: zu wem ich mich hingezogen fühle. Ob und mit wem ich körperliche Nähe erleben möchte. Ob überhaupt, mit wem und wie ich in einer romantischen Beziehung sein will. Welche sexuellen Wünsche und Fantasien ich habe. Wie ich Intimität empfinde, Gefühle des Verliebtseins, einen Flirt, sexuelle Erregung und Lust. Das Gefühl gegenseitiger Zuneigung und Anerkennung. Sexualität ist eine Frage der Identität.

Wenn ich mich outen muss, weil ich lesbisch bin, mache nicht ich eine große Sache aus meiner sexuellen Orientierung, sondern heteronormative Annahmen, die nur heterosexuelle Cis-Frauen und Männer als „normal“ anerkennen. Diese Annahmen führen dazu, dass ein Coming-out noch lange nicht überflüssig ist, und dass mein Begehren und meine Lebensweise zu einer politischen Sache gemacht werden.

Anfang diesen Jahres – 27 Jahre, nachdem in Deutschland Homosexualität endgültig entkriminalisiert worden war und 31 Jahre, nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von ihrer Liste psychischer Krankheiten gestrichen hatte – outeten sich unter dem Hashtag #actout 185 Schauspieler:innen aus dem deutschen Film, Fernsehen und Theater im SZ-Magazin als lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter oder non-binär. Das gemeinsame Coming-out empfinden sie als Befreiung, für das sie viel Mut brauchten. Viele LGBTIQ+ Kolleg:innen machten bei der Aktion nicht mit, weil sie negative berufliche Konsequenzen fürchteten. Als ich am Samstagmorgen nach Erscheinen des Textes beim Kaffee meiner Partnerin daraus vorlas, begann meine Stimme immer wieder zu zittern, abwechselnd hatten wir beide Tränen in den Augen.

Die Schauspieler:innen beschreiben in dem Text beispielsweise, wie sie von Agent:innen, Caster:innen, Kolleg:innen, Produzent:innen oder Regisseur:innen dazu aufgefordert wurden, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu verbergen, eine Maske zu tragen. Und wie das Nicht-zu-sich-Stehen sie klein gemacht hat. Viele der Situationen, die die Schauspieler:innen beschreiben, haben meine Partnerin und ich so ähnlich selbst erlebt. Unsere Tränen waren Ausdruck von Verletzung und Wut, aber auch von dem Gefühl, verstanden und anerkannt zu werden.

(Un)Sichtbare Lesben

Auch wenn „Princess Charming“ und das SZ-Interview unterschiedliche Formate sind – beide sind unendlich wichtig. Sie machen Erfahrungen und Lebensweisen sichtbar, die so lange unsichtbar gemacht wurden und bieten dabei Identifikationsmöglichkeiten für queere Menschen: „Du bist okay so, wie du bist.“ „Deine Gefühle und dein Begehren sind echt.“ Wie mein innerer Coming-out-Prozess wohl verlaufen wäre, wenn ich als Jugendliche lesbische Nachbarinnen, Lehrerinnen, Politikerinnen oder Schauspielerinnen gekannt hätte? Wenn ich nicht nur ein verschwommenes Klischee einer kurzhaarigen, Motorrad fahrenden und Fußball spielenden Lesbe im Kopf gehabt hätte, sondern Lesben in all ihrer Vielfalt zu meinem alltäglichen Leben gehört hätten?

Doch dort, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich keine Begriffe, um zu beschreiben, was ich fühle. Und mir fehlten die Bilder, um mir vorzustellen, wie mein Leben später einmal aussehen könnte.

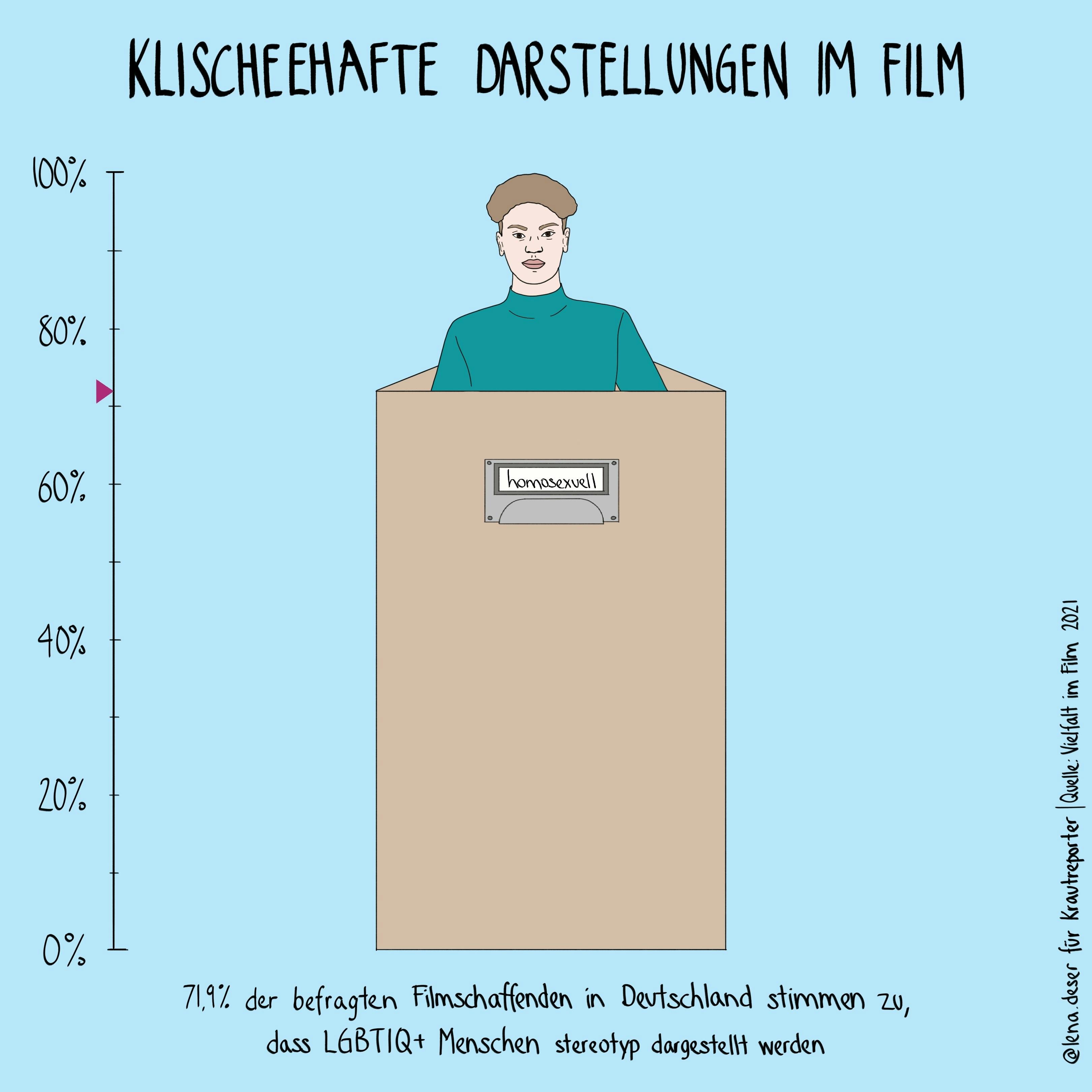

Und so geht es bei „Princess Charming“ nicht nur ums Flirten: Die Kandidat:innen sprechen über ihre Coming-out-Erfahrungen und tauschen sich über Diskriminierungserfahrungen aus, fast alle nennen den Wunsch nach mehr lesbisch-queerer Repräsentation als ihre zentrale Motivation, bei der Show mitzumachen. Wie wichtig es ist, dass wir endlich vielfältige Darstellungen von LGBTIQ+ Menschen im deutschen Film und Fernsehen sehen, belegt auch die aktuelle Umfrage Vielfalt im Film:

Auch deshalb beäugen meine queeren Freund:innen und ich „Princess Charming“ so kritisch, diskutieren am Abend danach jedes kleine Detail. Schließlich ist es die weltweit einzige lesbische Dating-Show und sowieso sind Lesben im deutschen Fernsehen eine Seltenheit. Also urteilen wir hart: Repräsentiert das, was da in der Villa auf Kreta passiert, unsere Lebensrealitäten? Natürlich nicht. Natürlich kann eine Dating-Show in unserem Realitätscheck nur verlieren.

Neben der Freude und der Aufregung über diese Show ist da aber auch noch ein anderes Gefühl: Scham. Wo kommt sie her? Wieso fühle ich so? Weil ich weiß, dass viele heterosexuelle Zuschauer:innen vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben mit lesbischer Lebensweise konfrontiert sind. Weil ich will, dass „wir Lesben“ einen „guten Eindruck“ machen. Also bitte nicht zu grell, nicht zu viel Glitzer, nicht zu emotional, nicht zu klischeehaft. Bitte nicht zu weichgespült oder gar heteronormativ. Geht das überhaupt? Und haben heterosexuelle Menschen auch das Bedürfnis, sich durch eine Realityshow ansprechend dargestellt zu fühlen? Nein, natürlich nicht.

Jedes Coming-out ist wie ein Sprung ins kalte Wasser

Bei meinen jüngsten Bewerbungen habe ich mich immer direkt als lesbisch geoutet. Nicht, weil ich so wahnsinnig gern beim Bewerbungsgespräch über meine sexuelle Orientierung spreche. Sondern weil ich das Risiko möglichst minimieren möchte, dass ich mich bei der Arbeit aufgrund meiner Homosexualität „anders“ oder „unnormal“ fühle, mich erklären muss, mir beiläufige Kommentare oder Witze anhören muss, in eine Schublade gesteckt oder sexualisiert werde.

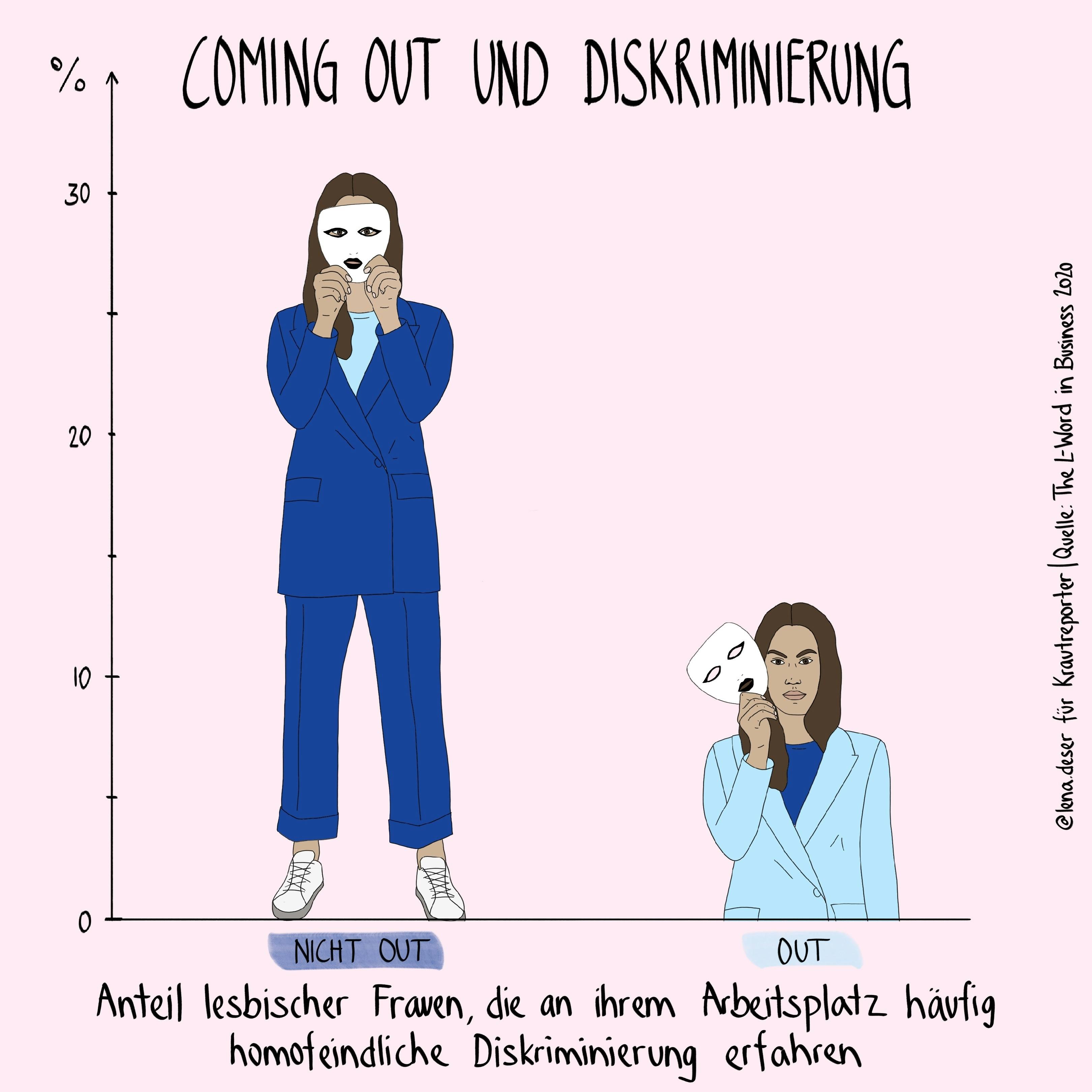

Eine Studie zur Situation lesbischer Frauen in der Arbeitswelt kam vergangenes Jahr zu dem Ergebnis, dass Frauen, die ihre sexuelle Orientierung an ihrem Arbeitsplatz nicht offenlegen, häufiger homofeindliche Diskriminierung erfahren als lesbische Frauen, die out sind. Auf den ersten Blick erscheint das Ergebnis überraschend, doch ich erkläre es mir so: Eine Ursache dafür, dass eine nicht geoutete Person häufiger diskriminiert wird als eine geoutete, könnte sein, dass sich Frauen in sehr homofeindlichen Umgebungen nicht outen. Oder: Kolleg:innen werden vorsichtiger, wenn sie von einer lesbischen Kollegin wissen – ein homofeindlicher Witz erscheint dann vielleicht doch nicht mehr so witzig.

Also versuche ich in Bewerbungssituationen, entspannt zu sein und wie ganz nebenbei einfließen zu lassen, dass ich mit meiner Partnerin zusammen lebe, oder erwähne zumindest, dass ich mich für LGBTIQ+ Empowerment engagiere. Um auch wirklich klarzumachen, dass ich nicht von meiner besten Freundin oder Mitbewohnerin spreche, habe ich mir angewöhnt, das Wort Partnerin zu verwenden. Und ja, ich oute mich direkt noch ein zweites Mal: In diesen Momenten frage ich mich dann, ob ich nun zu aufdringlich wirke oder meine Bemerkung als unpassend empfunden werden könnte. Auch als Lesbe bin ich nicht immun gegen homofeindliche Gedanken, wir alle internalisieren sie von Geburt an.

Diese Momente fühlen sich immer wieder aufs Neue an wie ein Köpper ins kalte Wasser. Und das nicht ohne Grund: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zum Ergebnis, dass 30 Prozent der 4.300 befragten LGBTIQ+ Menschen in Deutschland im Arbeitsleben Diskriminierung erfahren. Genauso viele sind gegenüber Kolleg:innen nicht geoutet.

Interessant finde ich auch, dass laut der DIW-Studie LGBTIQ+ Menschen überdurchschnittlich gut ausgebildet sind: Der Anteil der Personen mit einer (Fach-)Hochschulreife liegt mit 60 Prozent unter LGBTIQ+-Menschen deutlich über dem Anteil von 42 Prozent der restlichen Bevölkerung im gleichen Alter. Die Autor:innen der Studie schlussfolgern, dass die Ergebnisse vermuten lassen, dass LGBTIQ+ Menschen die Wahl ihres Berufes „auch von der Offenheit der Branchen gegenüber der sexuellen Orientierung abhängig machen, dass sie also bestimmte Branchen meiden, um Diskriminierung zu umgehen und offen mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität am Arbeitsplatz umgehen zu können.“

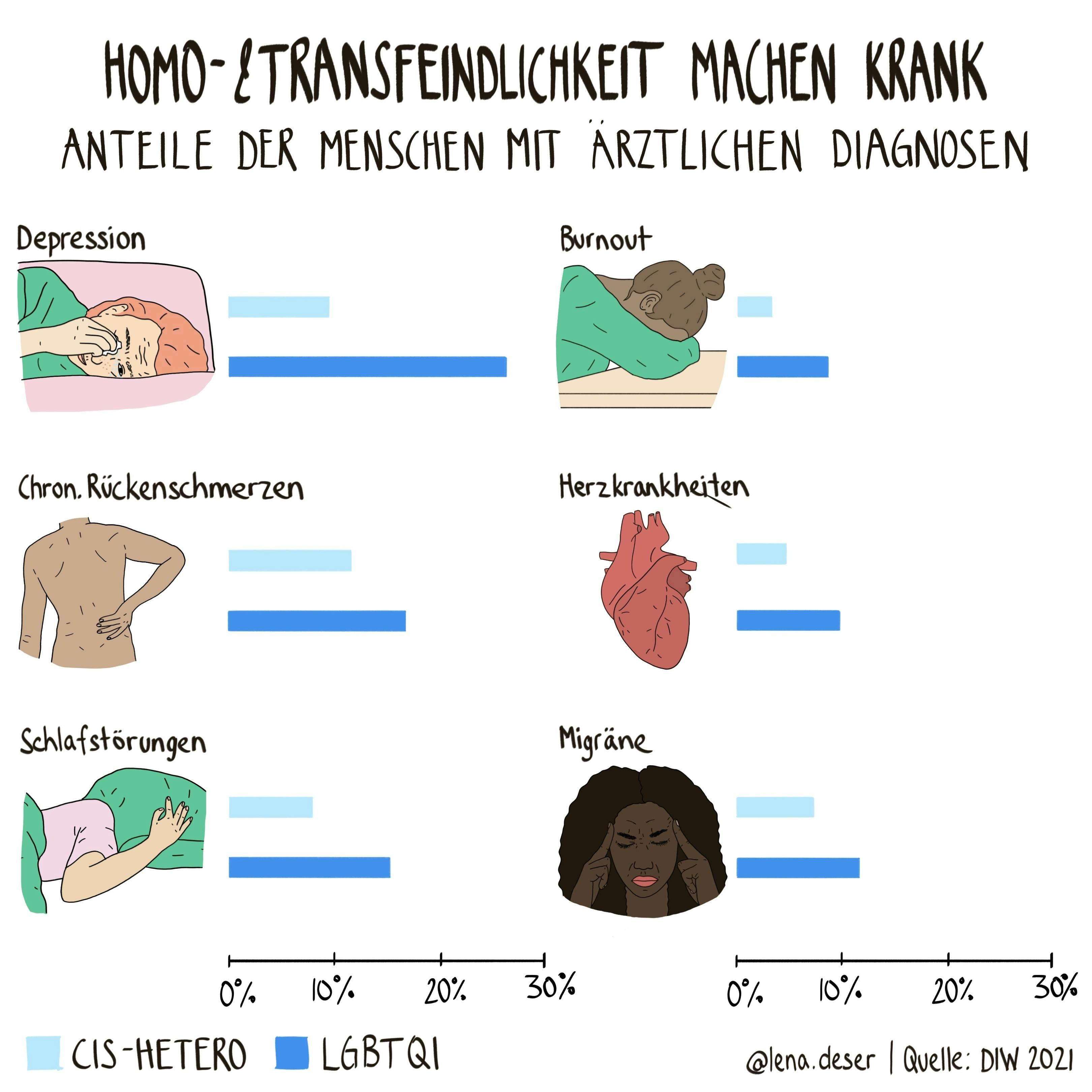

Gleichzeitig zeigt eine zweite Datenauswertung, die das DIW kürzlich veröffentlicht hat, dass LGBTIQ+ Menschen in Deutschland fast dreimal häufiger von Burnout und Depression betroffen sind wie Cis-heterosexuelle Menschen. Und auch der Anteil von LGBTIQ+ Personen mit Herzkrankheiten, chronischen Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Migräne liegt weitaus höher als in der restlichen Bevölkerung.

Der Hass trifft mich als Lesbe und als Frau

Es ist Sommer, der jüngste Lockdown ist überstanden, die Straßen füllen sich wieder mit Leben. Das bedeutet: endlich wieder Kaffee im Freien, Picknick im Park, baden im See. Für Frauen und Lesben bedeutet das auch: Die unangenehmen Blicke, die Beleidigungen und Beschimpfungen werden wieder mehr, in manchen Fällen auch pure physische Gewalt. Am 29. Mai hat ein unbekannter Täter eine 22-jährige Frau an einer Bushaltestelle in Berlin homofeindlich beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen. Am 2. Juni haben unbekannte jugendliche Täter eine 28-jährige Frau in Berlin homofeindlich beleidigt und mit Steinen beworfen, nachdem sie die Frage nach ihrem Geschlecht nicht beantworten wollte. Die Frau versuchte zu fliehen, doch die Täter verfolgten sie. Als sie die Polizei rief und diese eintraf, flohen die Täter. In der Nacht des 12. Juni wurden eine 14- und eine 17-jährige Frau in einem Park in Berlin von drei Unbekannten homofeindlich beschimpft und brutal zusammengeschlagen. Die Frauen erlitten ernsthafte Verletzungen an den Rippen, am Rücken, im Gesicht und am Hinterkopf.

Im Dezember 2020 erschien der bundesweit erste Monitoring-Bericht zu homo- und transphober Gewalt. Das ist gleich zweimal bemerkenswert: erstens, weil Daten zu Gewalt gegen LGBTIQ+ Menschen in Deutschland bislang nicht umfassend erhoben werden. Zweitens, weil der Schwerpunkt des Berichts auf lesbenfeindlicher Gewalt liegt, und die ist in offiziellen Statistiken und Studien besonders unsichtbar.

Beratungsstellen und Forscher:innen gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, wenn es um Gewalt und Diskriminierung gegen Lesben geht. Der Grund ist traurig, liegt aber auf der Hand: Frauen neigen eher als Männer dazu, homofeindliche Beleidigungen hinzunehmen, weil sie an sexualisierte Abwertung und misogyne Beleidigungen gewöhnt sind. Im Monitoring-Bericht sagten viele Befragte außerdem, dass sie keine Anzeige erstattet haben, weil sie von der Polizei keine Unterstützung, sondern stattdessen erneute Diskriminierung und Schuldzuweisungen erwarten.

Doch trotz der hohen Dunkelziffer passiert lesbenfeindliche Gewalt, jeden Tag. Laut des Monitorings haben mehr als die Hälfte der Befragten in den letzten fünf Jahren lesbenfeindliche Gewalt erlebt, über ein Drittel sogar im vergangenen Jahr. Die Übergriffe passieren meistens in der Öffentlichkeit, im Beisein von Zuschauer:innen. Doch die schreiten nur in den seltensten Fällen ein: Im Monitoring-Bericht haben Zuschauer:innen in 75 Prozent der Fälle, in denen Unbeteiligte vor Ort waren, weder eingegriffen, noch Hilfe geholt.

Indem sie zu- oder wegschauen, legitimieren sie den Hass, der uns entgegenschlägt. Also meiden wir bestimmte Orte, Bus- oder U-Bahnlinien, tauschen in bestimmten Situationen keine Zärtlichkeiten aus, versuchen nicht als lesbisch oder queer aufzufallen, tragen auf dem nächtlichen Heimweg den Schlüssel in der geballten Faust. Rund drei Viertel der Befragten ergreifen Vorsichtsmaßnahmen in der Öffentlichkeit, unter denen, die häufig als lesbisch oder queer wahrgenommen werden, sind es über 90 Prozent.

In meinem Fall erlebe ich homofeindliche Beleidigungen vor allem dann, wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin. Ich passe nicht zu den stereotypen Vorstellungen einer Lesbe, also werde ich standardmäßig immer erst einmal als heterosexuell gelesen. Das zwingt mich dazu, mich immer wieder zu outen, stellt meine Daseinsberechtigung auch an queeren Orten in Frage. Wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich also vor allem als Frau Zielscheibe von misogynen Übergriffen – bin ich mit meiner Partnerin unterwegs, als Lesbe.

Dann hören wir die Pfiffe und das Grölen von Männern aus dem Auto, die Beschimpfungen, die sexualisierten Kommentare: „Darf ich mitmachen?“ „Boahhhhh, heiß!“ „Blast mir einen!“ In Clubs werden Männer aggressiv, weil ich als Frau plötzlich nicht mehr für sie verfügbar erscheine. Laut der Autor:innen des Monitorings verschränken sich in lesbenfeindlicher Gewalt so gut wie immer Homo- und Frauenfeindlichkeit.

Die ständige Wachsamkeit in der Öffentlichkeit führt zu Beziehungsstreit, wenn die eine gerade vorsichtiger ist als die andere, und die sich dadurch zurückgewiesen fühlt. Oder wenn die eine gerade eine Konfrontation vermeiden möchte, die andere aber einen Übergriff nicht ignorieren will. Die Anspannung begleitet uns, jeden Tag.

Zuhören und hinschauen

Kurz nach meinem Coming-out traf ich eine langjährige Freundin. Sie ist heterosexuell. Sie fragte mich, wie es mir geht, nach meinem Coming-out; was ich jetzt anders erlebe, als offen lesbisch lebende Frau, womit ich konfrontiert bin. Sie redete meine Erfahrungen nicht klein, sondern versuchte zu verstehen, was ich erlebe. Sie wollte mich nicht beruhigen, sondern war einfach da.

Als kürzlich Jugendliche meine Partnerin und mich auf offener Straße beschimpften, schritt ein Mädchen ein, indem sie ihre Freund:innen lauthals anschrie: „Was seid ihr eigentlich für Idioten?“

Und einmal, als ich noch Workshops in Schulen gab, stand ich vor einer Klasse, in der einige Schüler:innen einen homofeindlichen Spruch nach dem anderen rissen. Mein Kollege, der zuvor in Workshops häufig von seiner Frau und seinen Kindern erzählt hatte, überraschte mich: „Woher wisst ihr, dass ich nicht schwul bin?“ In der Pause fragte er mich, wie es mir gehe, und ob ich etwas von ihm brauche. Später organisierte er für das gesamte Team einen Antidiskriminierungsworkshop.

Wenn ich gefragt werde, welche Reaktionen ich mir von meinen heterosexuellen Mitmenschen wünsche, sind es vor allem diese Situationen, an die ich denke.

Anmerkung des CSD Berlin: Hier findet ihr einen LGBTIQA-Online-Leitfaden. Der Leitfaden ermutigt LGBTIQAs und stellt einige Werkzeuge vor, mit denen sie sich online schützen können.